공지사항

| 제목 | [정보]MP3 특허 갖고도 무너진 한국…아이폰 모서리로 로열티 챙기는 미국 | 글쓴이 | 왕무호 |

|---|---|---|---|

| 날짜 | 13.05.03 | 조회수 | 10719 |

음악시장 바꾼 원천특허 갖고도 디지털캐스트, 특허관리에 실패

스티브 잡스에게 배울 혁신은 제품 외관까지 활용한 특허 경영

한국 특허관리기업 육성 시급…아이디어-R&D-사업화 연결하는

특허 생태계 살아나야 창조경제

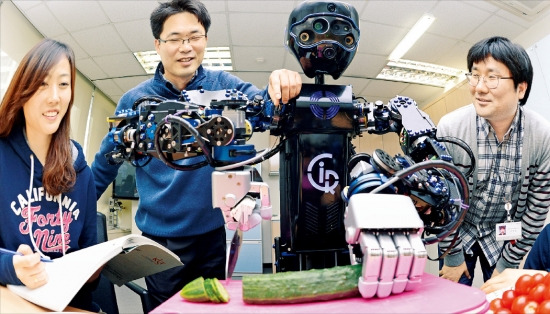

한국과학기술연구원(KIST)은 한국의 핵심 특허와 기술을 개발해온 주역이다. 올 들어 유럽지역으로 로봇 수출을 추진하고 있는 KIST인공지능로봇센터 연구원들이 주방로봇 시로스(CIROS)의 오이 자르기 기능을 시연하고 있다. 신경훈 기자 nicerpeter@hankyung.com

한국의 디지털캐스트와 미국의 퀄컴. 1990년대 등장한 두 벤처기업은 음악과 통신 시장에서 원천 특허를 개발해 주목받았지만 이후 대조적인 길을 걸었다. 디지털캐스트는 MP3 특허를 개발했음에도 특허 소송에 전략적으로 대응하지 못하고 무너져 기술을 해외에 넘기고 말았다. 반면 퀄컴은 1200여개의 통신 특허를 촘촘히 엮어 한국에서만 수조원의 로열티를 받는 세계 최고 반도체 기업으로 성장했다. 특허를 활용하는 경영 역량에서 큰 차이가 났을 뿐만 아니라 특허 가치를 인정하는 사회 전반의 분위기도 이들의 성패에 영향을 미쳤다는 게 전문가들 분석이다. 김영민 특허청장은 “MP3 특허를 인수한 미국의 특허관리 전문기업(NPE·non practicing entities)이 이후 3조원이 넘는 수익을 냈다”며 “두 기업의 운명을 가른 것은 특허를 둘러싼 생태계 환경의 차이”라고 설명했다.

◆창조형 창업이 없다

현대경제연구원이 지난달 내놓은 ‘창조형 창업이 없다’ 보고서에 따르면 2008~2011년 국내 창업 중 고부가가치 제조업, 정보통신기술(ICT), 금융서비스, 전문서비스, 교육업 등 지식산업의 비중은 15.4%에 그쳤다. 전체 사업체 중 지식산업이 차지하는 비중도 2011년 16.7%로 미국(34.4%·2007년) 독일(30.6%·2010년)에 비해 크게 낮았다.

지식산업 활성화 문제는 특허 경쟁력과 직결돼 있다. 한국은 매년 18만여건의 특허를 출원한다. 수치만 놓고 보면 세계 4위다. 하지만 기술무역수지는 2011년 59억달러 적자로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 최하위다. 적자 가운데 특허사용료 지급액이 27억달러로 46.7%를 차지했다.

세계 4위 특허출원국이란 명성과 달리 핵심 원천특허가 부족해 좀처럼 적자폭을 개선하지 못하고 있다. 한 공대 교수는 “대학과 연구소에서 특허 출원 실적을 논문에 준해서 평가하다보니 활용성 없는 기술도 특허로 출원하고 있다”며 “창업, 사업화 등을 고려하지 않고 개발된 특허가 세계 4위라는 허상을 만든 것”이라고 꼬집었다.

한국의 지식재산권 보호 정도도 세계 24위에 머물고 있다. 저작권, 특허, 디자인, 소프트웨어 등 지재권을 바탕으로 운영되는 지식산업이 꽃필 수 없는 이유다. 김 청장은 “창조경제가 선순환하려면 창의적 아이디어, 연구·개발(R&D), 사업화뿐만 아니라 지재권을 다루는 특허 생태계가 하나의 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가야 한다”고 말했다.

◆특허거래 시대

휴대폰 제조회사인 VK모바일의 특허 업무를 맡던 두 변리사. 회사가 파산하고 특허가 부품 납품업체로 넘어간 것을 알게 된 이들은 17억원을 투자해 26건의 특허를 매입한 뒤 2007년 11월 NPE를 설립했다. 곧 개인투자자들로부터 120억원가량을 투자받았고 미국에서 애플 모토로라 리서치인모션(RIM) HTC 등을 상대로 침해소송을 제기했다. 결과는 대성공이었다. 2010년 해외 기업과 라이선스 계약을 맺고 특허권 침해에 대한 로열티로 160억원을 받아냈다.

한국인들이 설립한 첫 NPE인 엠에스티지(MSTG)의 성공 과정이다. 한국에서도 특허가 기술적 가치를 넘어 그 자체로 수익을 창출하는 시대가 열렸다는 것을 보여주는 사례다. 흔히 ‘특허괴물’로 불리는 NPE에 대해 국내서는 부정적인 시각이 많다. 제품을 생산·판매하지 않으면서도 기회주의적인 방법으로 특허소송을 제기해 제조업체를 어려움에 빠뜨리는 일이 많기 때문이다.

하지만 NPE는 이미 하나의 사업 모델로 자리잡은 게 현실이다. 미국에서 2000년 설립된 NPE인 인텔렉추얼벤처스는 세계 최대 규모인 50억달러의 펀드를 운용하고 있다. 삼성전자와 LG전자는 미국 NPE인 RPX의 회원으로 참여하고 있고, 국내에 설립된 인텔렉추얼 디스커버리 지분도 확보하고 있다. 포스코, 하이닉스는 물론 한국전자통신연구원(ETRI), 대학들도 NPE에 자신들의 특허 관리를 맡기고 있다.

이원일 유미특허법인 파트너 변리사는 “NPE는 개발자들에게 기술에 대한 적절한 대가를 제공해 연구에만 몰두할 수 있는 인큐베이터 역할을 해준다”며 “한국 개발자들이 특허를 해외 NPE에 팔게 되면 국내 기업들에 더욱 큰 부담이 될 수 있는 만큼 국내 NPE를 키우는 데 관심을 가져야 한다”고 주장했다.

특허 거래는 벤처기업들의 투자금 회수를 손쉽게 해 창업 관련 엔젤투자를 활성화시키는 효과도 있다. 최문기 미래창조과학부 장관은 최근 벤처기업 현장 방문에서 “벤처를 위한 엔젤 투자 금액을 회수하는 데 10년씩 걸린다면 투자 시장이 위축될 수밖에 없다”며 “벤처기업 인수·합병(M&A) 등을 활성화하고 기술·비즈니스 모델 등이 거래될 수 있는 제3시장을 조성하겠다”고 말했다.

◆잡스에게 배워야 할 지재권 경영

2011년 4월 시작된 삼성전자와 애플 간 ‘세기의 소송’은 21세기판 특허 전쟁의 교과서로 꼽힌다. 가장 주목되는 것은 단순 디자인 특허뿐 아니라 상표권까지 폭넓게 활용한 애플의 전략이다. 애플이 아이폰의 작은 아이콘에서부터 트레이드 드레스(trade dress)로 불리는 제품 외관까지도 하나의 상표로 등록해 소송에서 유리한 고지를 점한 것은 특허 전략의 백미로 평가된다. 일반적인 디자인 특허와는 달리 상표법은 그 어느 법보다 폭넓은 보호가 가능하다는 점을 적절히 활용한 것이다.

최근 디자인 지식재산 컨설팅에 대해 다룬 ‘디자인 전쟁’을 출간한 김종균 특허청 심사관은 “2000년대 스티브 잡스에게 배워야 할 교훈은 단순한 디자인 혁신만이 아니라 이를 지재권으로 만들어낸 특허 경영”이라며 “제조가 아니라 지재권을 중심으로 고부가가치를 창출하는 창업과 경영이 확산돼야 창조경제도 활성화될 수 있다”고 조언했다.

김태훈 기자 taehun@hankyung.com

| ▲ 이전글 | [정보]겉도는 과학비즈니스벨트…창업 인재·돈 서울에만 몰린다 |

|---|---|

| ▼ 다음글 | [정보]창투사들 '검증된' 벤처만 안전빵 투자…아이디어 얘기하면 "담보부터 먼저…" |